Bartolini, animo emo e nostalgia della provincia: «Con “Bart Forever” mi sono costruito una mia America»

Il cantautore originario della Calabria e di stanza a Roma ha pubblicato da poco il secondo album, un lavoro dalle atmosfere un po’ pop punk, un po’ new wave che segnano un’evoluzione rispetto alla produzione degli esordi

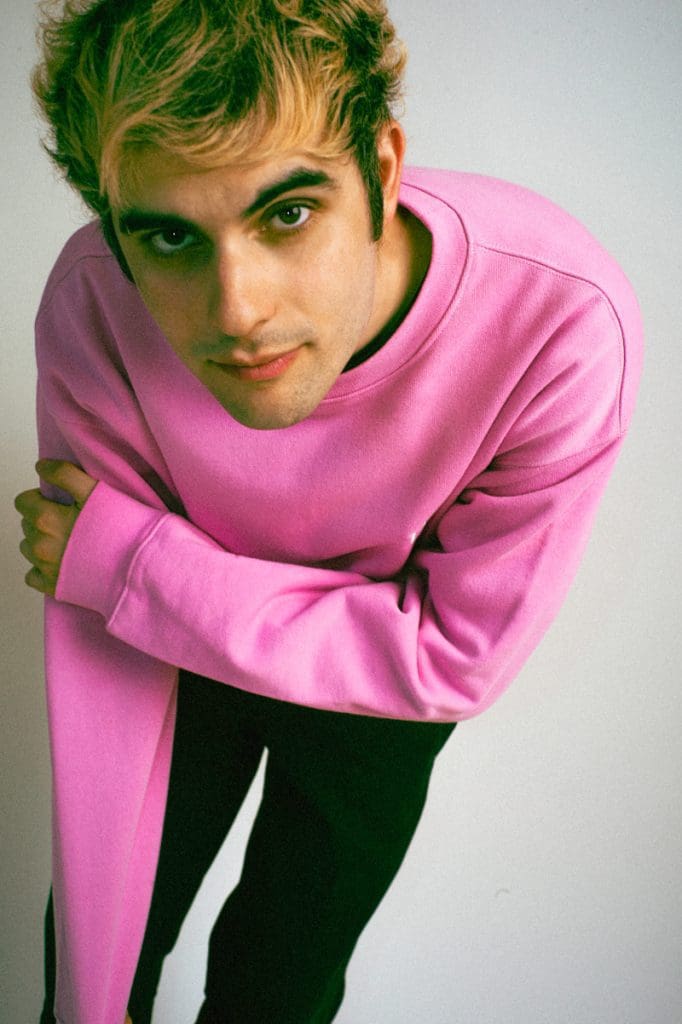

Bartolini (foto di Claudia De Nicolò)

Giuseppe Bartolini, classe 1995, conosciuto semplicemente come Bartolini, non è un novizio della scena. Alle spalle ha già un EP (BRT Vol. 1, 2019) e un album full length (Penisola, 2020). In passato ha aperto concerti di Calcutta, si è esibito due volte al Mi Ami e molti suoi brani sono finiti nella colonna sonora della fortunata serie Netflix Summertime.

Ma possiamo dire che con il nuovo album Bart Forever (Carosello Records) il cantautore calabrese di stanza a Roma abbia trovato la sua cifra artistica. Inserendosi intelligentemente in quel revival emo rock che in altri paesi talvolta domina il mainstream, Bartolini confeziona nove brani dalle atmosfere un po’ pop punk, un po’ new wave, certamente intense e generazionali, che segnano una chiara evoluzione rispetto alla più morbida produzione degli esordi.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Bartolini per approfondire un tipo di identità artistica che potrebbe fare scuola anche qui in Italia.

Divertente la copertina con te da piccolo con il dito medio alzato. Qual è la storia di quella foto?

Era da un anno e mezzo che io e il mio art director Davide Rossi Doria volevamo fare qualcosa con questa foto. Assomiglio ancora molto a quel bambino. È una foto del 2004, avevo 8 anni. Fu scattata a Roma da mio zio, quando andavo da lui dalla Calabria.

Al di là del fatto che raffigura un “mini me”, è anche molto punk perché per esempio all’epoca mi tingevo molto i capelli di rosso e di nero, anche se dalla foto non si capisce bene. E, coperta dal dito medio, c’è una felpa con scritto “Ameircan”, con un errore di ortografia.

L’America è uno dei punti focali a livello sia estetico che sonoro nel disco. Ci siamo ispirati a un’estetica anti-pop, tipo Dominic Fike e Jean Dawson, al mito della Playstation e GTA Vice City. Ma anche al concetto di provincia, sognando la metropoli. Per questo quel bambino ci ha convinti subito.

Rispetto all’album d’esordio trovo le canzoni più ruvide, con una più marcata urgenza espressiva. Cosa ha determinato questa evoluzione di sound?

Il mio obiettivo, sin da subito, era di staccarmi un po’ da quella nuvola dream pop che si era creata col primo disco. Ho voluto esternare a tutti i costi questo tipo di sound più ruvido, e anche a livello testuale ci sono segnali meno “criptici”. Proprio perché fra i due dischi ci sono stati due anni di stop che ho vissuto in totale crisi e angoscia.

Ho vissuto questo disco come una rinascita, come se fosse l’ultima occasione per dire qualcosa. Le canzoni sono delle lettere, dei pensieri che hanno in comune questa corsa contro il tempo per cercare a dire tutto prima della fine. Poi ho avuto molti intoppi: per via di una labirintite non ho potuto camminare per un mese lo scorso autunno. Non potendo fare niente, mi sono chiuso a scrivere.

Hai detto: “Bart Forever è un omaggio alla mia adolescenza che sembra essere infinita, al fatto che ero e probabilmente resterò sempre così, un bambino di provincia”. Mi parli di questo dualismo fra provincia e metropoli, visto che per esempio hai vissuto anche a Manchester?

La provincia sarà sempre presente nel mio immaginario. Mi sono innamorato di immagini, luoghi, persone. Questo mi ha reso la persona che sono adesso ma mi ha portato anche a scappare via. Prima mi sono trasferito a Roma per motivi di studio (iniziando a suonare e scrivere musica) e poi a Manchester, dove sono andato in Erasmus ma principalmente andavo ai concerti e agli open mic… Quella città mi ha salvato: per la prima volta mi sono sentito sul pezzo, al passo coi tempi.

Cosa significa il titolo della opening track 108?

È semplicemente il quartiere in cui sono cresciuto a Trebisacce. Lì definiamo i quartieri in base al casello ferroviario locale: 104, 106, 108…

In Dinamite dici: “Vorrei non odiare me stesso / non riesco nemmeno a guardarmi allo specchio / vorrei solo darti il mio affetto / non riesco nemmeno ad amare me stesso”. È anche un album che parla di salute mentale, no?

Assolutamente. Era proprio uno degli argomenti che volevo affrontare. Il brano l’ho scritto durante la pandemia, in un periodo in cui ero tornato giù a Trebisacce. Quella frase parla di alcuni problemi che ho avuto in questi due anni, sia del fatto di voler smettere con la musica sia del fatto di essere un egoista cronico…

Non voglio renderla pesante, ma il pezzo parla anche di suicidio. Anche per dire che la morte non mi spaventa più. Il non riuscire a guardarsi allo specchio è un problema generazionale. Un po’ tutti i miei coetanei non accettano se stessi, anche se magari si comportano in modo egoistico. Non riuscendo ad amare se stessi, è difficile dare qualcosa agli altri.

Il video di Forever è stato diretto da Simone Bozzelli, già al lavoro sul videoclip di I Wanna Be Your Slave dei Måneskin. Com’è nata questa collaborazione?

Siamo amici da un anno e mezzo. C’è sempre stata grande stima. Si è preso bene per il progetto e quando ha sentito Forever ha subito voluto fare un video. Per me è stata una grande opportunità poter lavorare con un regista talentuoso come lui. Siamo andati da lui in Abruzzo, abbiamo girato tutto il giorno. È stato molto bello perché è stata la tipica giornata fra amici. E il video è uscito così. A livello estetico è un po’ il manifesto del disco.

Da qualche tempo è tornato in voga in musica il termine “emo”. Ti consideri tale?

Al di là del genere musicale, come attitudine e come “anima” penso che quel termine sia adatto. Già da piccolo sono cresciuto con quell’immaginario molto americano. Nel disco ho cercato di mettere molte cose così, anche perché mi appartiene: vengo da un paesino con il mare e le palme, quindi un po’ Los Angeles ma italiano e super provinciale. Come se mi fossi costruito una mia America in testa.