L’immaginazione di Devendra Banhart fa centro con “Flying Wig”

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, il brillante cantautore ci parla di parrucche, insetti, suore tibetane. In attesa di vederlo dal vivo a novembre in Italia

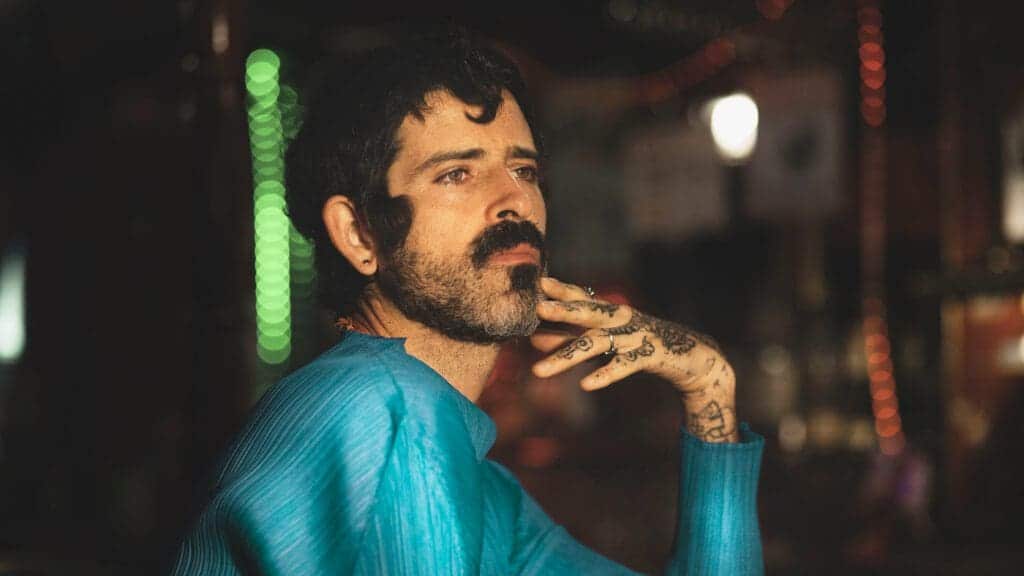

Devendra Banhart (foto di Dana Trippe)

Sin dal giorno in cui vidi Devendra Banhart inginocchiato sul pavimento di un localaccio milanese (vi ricordate la Casa 139 a metà di Via Ripamonti? Con 5 euro ti beccavi concerti come questi) suonare la sua chitarra acustica e cantare le sue fiabe folk e lo-fi, capii che avevamo di fronte non la solita “next big thing” del panorama indie o una cometa di passaggio.

Era il 2004. Un secolo fa, musicalmente parlando. Eppure il suo carismatico appeal non è cambiato di una virgola, benché da tempo il suo sound si sia modificato con decisione, allargando il suo panorama stilistico all’easy listening e all’elettronica nipponica scuola Haruomi Hosono (il pioniere dell’electropop nel Sol Levante con la Yellow Magic Orchestra).

Tuttavia Devendra Banhart ha sempre mantenuto una costante attenzione per i paradossi, per i piccoli e grandi eventi della vita che diventano un collante narrativo per i suoi album. Come era accaduto per il suo ultimo album Ma del 2019 (non contiamo Refuge del 2021, scritto a quattro mani con Noah Georgeson).

Venerdì esce dunque (dopo una discreta attesa) il suo nuovo album Flying Wig, il primo per l’etichetta indipendente Mexican Summer dopo una lunga “militanza” per la storica Nonesuch Records, etichetta di proprietà della major Warner Music.

Il nuovo album Flying Wig è nato con la stretta complicità della songwriter gallese Cate Le Bon, figura di spicco per un certo avant-pop e che in questo frangente veste i panni della produttrice per l’amato texano-venezuelano Devendra Banhart.

Alle registrazioni di Flying Wig, oltre a Cate Le Bon, hanno preso parte amici e collaboratori di vecchia data di Devendra Banhart come Nicole Lawrence alla pedal steel e alla chitarra, Todd Dahlhoff al basso, Greg Rogove alla batteria ed Euan Hinshelwood al sassofono. Gli ultimi ritocchi al disco sono stati dati da Samur Khouja al mix e Heba Kadry al mastering.

Flying Wig è secondo il sottoscritto il miglior album da anni di Devendra Banhart. Dimostra una notevole compattezza, sia nella produzione che nella qualità delle canzoni proposte, che elevano nuovamente Devendra a uno degli interpreti del rock d’autore più illuminati del nostro tempo. Inutile indugiare adesso in altri dettagli: il meglio lo trovate leggendo della nostra recente conversazione via Zoom.

Devendra Banhart dal vivo in Italia

- 21 novembre – Milano, Auditorium Fondazione Cariplo

- 22 novembre – Trieste, Teatro Politeama Rossetti

La copertina di Flying Wig, il nuovo album di Devendra Banhart

L’intervista a Devendra Banhart su Flying Wig

Ciao Devendra, dove sei in questo momento?

A Los Angeles.

Sai che il tuo concerto a Milano del febbraio 2020 fu l’ultimo live che vidi prima della pandemia? Ricordo che litigai con mia figlia, che voleva venire a salutarti nel backstage. Ancora oggi ce l’ha con me per non averlo fatto.

Il problema è che non lo dimenticherà mai! (Ride, ndr) E dovrai andare in terapia per il resto della tua vita per aver fatto questo.

Già…

Ti tiro su il morale. Sai che adoro la tua camicia di SpongeBob? È la più bella che abbia mai visto sul personaggio. La voglio anch’io.

E io vorrei essere fortunato a prendermi una delle copie di Flying Wig in vinile che contiene una delle 300 Polaroid che hai scattato in giro alla ricerca di parrucche. Geniale!

Ho la tendenza a voler affrontare cose, situazioni che mi sembrano così facili nell’immaginarle. E infatti mi sono detto: “Oh, ci vorranno dieci minuti per fare delle Polaroid”. Poi ho cominciato a pensare che non mi sarei limitato a impiegare poco tempo, e in effetti andare in giro a scattare foto di parrucche non è una cosa velocissima…

Vado in giro a scattare delle istantanee. Se vuoi davvero fare qualcosa, sai, di speciale, ci vogliono un po’ più di dieci minuti… (ride, ndr) Mi sono davvero impegnato a scattare foto di parrucche nei luoghi più strani.

Tipo?

Pensa che ho deciso di andare a Tokyo per la foto di una fottutissima parrucca! Comunque mi sono concentrato a fotografarle nei posti più interessanti che ho trovato in giro per tutta Los Angeles, andando in ogni quartiere, anche oltre L.A, quasi fino a Oxnard, sulla costa. Anche in spiaggia.

Strano vedere delle parrucche in spiaggia, no?

Ho visto parrucche abbandonate sulla sabbia che sembravano degli strani tipi di coralli, da dove strisciavano fuori degli insetti mai visti prima. Devo confessarti che ho sempre desiderato essere un entomologo. Se non fossi stato un musicista, sarei diventato forse diventato un entomologo. Adoro davvero gli insetti. In effetti, penso che tutte le mie prime canzoni riguardassero gli insetti…

Un’immagine inquietante, quella che mi hai descritto.

Sì! Avrei dovuto portare via quella parrucca e darla in analisi a qualche istituto… Perché la quantità di strane creature ibride che crescevano in quella cosa era da non crederci.

Allora proclamiamo che il “golden ticket” dentro il vinile è proprio quella foto! Devendra, sono sempre stato affascinato dalla tua imprevedibile, colorata, ironica immaginazione. Dove trovi il modo di renderla fertile? E adesso che sei nei quaranta, senti che è cambiata la tua maniera di trovare l’ispirazione? Attingi a nuove sorgenti?

Oddio, quante domande importanti in una sola. Posso scegliere? (Sembra diventare serio, poi mi lancia un sorriso, ndr) Queste sono domande che mi pongo praticamente ogni giorno e non necessariamente ho una risposta.

Penso che ogni persona, quando si rende conto che non c’è per lui o lei non c’è davvero alcuna altra destinazione che l’arte, si faccia questo tipo di domande per tutta la vita. Se l’arte è la tua destinazione, allora è importante tanto quanto la relazione con le persone che ami e che ti circondano, o con la tua parte più spirituale.

È una ricerca che non finisce mai, giusto?

Esatto, soprattutto non è un lavoro. Presi la decisione di provare a diventare un artista molto, molto presto. Ritengo che la cosa più importante sia che non c’è alcuna destinazione finale, alcun traguardo da raggiungere.

Non sono in grado di dare risposte puntuali a questa domanda. Piuttosto sono io che mi faccio continue domande. Esattamente come me le hai poste tu adesso: sto cercando di fare un lavoro che sembri onesto, autentico e anche nuovo per almeno per me? Cos’è che mi ispira? Come faccio a conservare quel senso di meraviglia?

Comprendo.

C’è però una cosa su cui posso risponderti. In un certo senso, la paura è una sorta di ispirazione. C’è qualcosa di stimolante nella paura.

Vedo invece che per la prima volti non ti “nascondi” in copertina dietro a un disegno o a un bel lavoro grafico, ma ci sei tu. Non ricordo copertine dove sei in primo piano da solo…

Hai ragione, forse la cosa che ci va più vicina è la copertina di Cripple Crow, dove però indosso un vestito da corvo che avevo realizzato. Ma a parte questo, non mi è mai passato per la mente di essere in copertina. È stata Cate Le Bon a incoraggiarmi. Dopo appena cinque minuti di lavoro assieme, era chiaro per me che il nostro lavoro sarebbe andato benissimo e io avrei potuto concentrarmi sui testi e nelle canzoni, senza alcun problema.

Lei dopo un po’ di tempo mi ha chiesto: “Non vorresti prendere in considerazione l’idea di mettere una tua foto, solo una, proprio lì in copertina? Non l’hai mai fatto prima. Perché no? Proviamoci e basta!”. E l’abbiamo fatto. In fin dei conti tanti dei dischi che amo hanno in copertina l’autore. Penso che Flying Wig sia il disco perfetto per questa scelta, e mostro anche i miei capezzoli!

Sai che trovo veramente bello questo tuo album? Mi sono lasciato cullare da questa atmosfera notturna, languida, a volte romantica come accade nella opening track Feeling quando canti “I’m looking for a feeling / Hard to explain”. C’è questo senso di sospensione e attesa che mi ha intrigato.

(Sospira a lungo, ndr) Prima parlavamo dell’immaginazione, ed ecco un altro tema centralissimo per me: il desiderio. Come lo è per tutti gli esseri umani, siamo nati con un forte senso del desiderio, credo, e questo a volte diventa sempre più intenso man mano che invecchiamo.

È passato dall’essere un piccolo ruscello quando ero giovane a quasi un oceano di desiderio dentro di me, adesso. Ed è giusto cantare, scrivere canzoni sull’attesa del desiderio. Questo disco esce dopo la pandemia che ci siamo lasciati alle spalle, ma non dimentichiamoci che è stato un trauma collettivo, con quell’incertezza, quella paura e ansia.

Mi hai accennato al tuo rapporto con Cate Le Bon. L’ultima volta che l’ho intervistata mi confidava la sua passione per il design italiano, come Ettore Sottsass e il movimento milanese Memphis, e poi che adorava certe sofisticate produzioni dei primi anni ’80.

Lei sa suonare un sacco di strumenti benissimo! Anche io adoro Sottsass e Memphis. Devo dire che è una super appassionata di produzioni anni ’80. Sai che alla fine abbiamo molte cose in comune? Pensa che il suo primo album ha un titolo abbastanza simile al mio primo disco…

Però per me è buffo pensare a voi due che parlate di musica del passato, lei che ti cita le cose chic degli anni ’80 come Virginia Astley o i Crowded House e tu che le fai sentire Vashti Bunyan e il folk di fine anni ’60…

Vero… In più devi aggiungere che essendo anche venezuelano ho una passione immensa per la cumbia (ride, ndr). Ecco, in qualche modo incontrandoci nel mezzo abbiamo creato qualcosa che sembra forse qualcosa di fine anni ’70! Ha senso, non ci avevo pensato prima, fantastico.

Una cosa che mi piace è questo suono del basso, a volte rotondo, voluttuoso e anche con un accenno funk, come accade in Twin.

Al basso per metà dell’album c’è Todd, il mio bassista che è bravissimo (Todd Dahlhoff ha suonato anche nell’ultimo album di Feist, Multitudes, ndr) e per l’altra metà suona proprio Cate. Forse in molti non lo sanno ma lei straripa di talento: suona la chitarra, il basso divinamente e anche la batteria… se non fosse un’amica, mi consumerei dalla gelosia.

C’è un’atmosfera notturna che pervade tutto il disco, sei d’accordo?

Utilizzerei più un’altra parola: crepuscolare. Ti spiego perché. Io e Cate abbiamo cominciato a lavorare per due mesi quasi ininterrottamente iniziando le nostre sessioni verso il tardo pomeriggio, quando scendevano le prime ombre della sera, e andavamo avanti spesso fino alle 2 di notte. Così affrontavamo con quel mood il lavoro. Abbiamo sollecitato nella nostra immaginazione uno scenario post-apocalittico, un mondo semi-desolato.

Mi fai venire in mente quello che accadde in studio di registrazione tra Matt Johnson e Johnny Marr per un disco dei The The, Dusk del 1992. Entravano in studio esattamente in quegli orari ed evocavano anche loro un mondo post-apocalittico.

Io amo profondamente un’altra band che ebbe successo negli anni ’80, sempre con il doppio nome, i Talk Talk. Ho sempre ammirato il lavoro di Mark Hollis e la sua attitudine crepuscolare. Ma era anche un maestro nel creare degli spazi nella sua musica. Loro e i Blue Nile sono i “miei” anni ’90, quelli che preferisco.

Nun è però la canzone più “Seventies” del disco. Mi fa venire in mente Canterbury. L’ispirazione per questa canzone l’hai trovata in un luogo lontanissimo, in Nepal, giusto?

Per la precisione ero alle pendici dell’Himalaya in una zona che una volta si chiamava il regno di Mustang (o regno di Lo, ndr), un luogo molto sporco in realtà… Ma in quel convento di sole donne mi pareva di infilarmi in un contesto davvero utopico e rilassante.

Era la dimensione giusta per scrivere una canzone. Mi immaginavo di mettere a confronto noi che corriamo sempre in tutti i sensi, anche intorno al nostro quartiere come sport e una suora di clausura del Nepal che esce solo per fumare ma forse anche con l’intenzione di rovesciare l’ottuso governo locale e poi torna a essere una persona pia… Per me Nun è più post-punk che anni ’70.

Ecco, mi hai dato ancora dimostrazione della tua fervida immaginazione. A proposito, per chiudere, adoro il ritornello della bella canzone Charger: “Everything’s burning down / But the grass is always green”. Puoi spiegarmi che vuoi dire?

Wow, questa è la mia canzone preferita del disco. Quella che significa di più per me, perché illustra anche la qualità collaborativa del rapporto con Cate Le Bon. Avevo scritto in pratica tutta Charger e avevo in testa la frase “Everything’s Burning down”. Mi dicevo che avrei avuto bisogno di qualcos’altro, di un giusto contraltare lirico. Ed ecco che con nonchalance Cate tira fuori la frasetta “But the grass is always green”. Perfetto, non ci sarei mai arrivato da solo. Un ritornello che è un monumento alla nostra sintonia e amicizia.