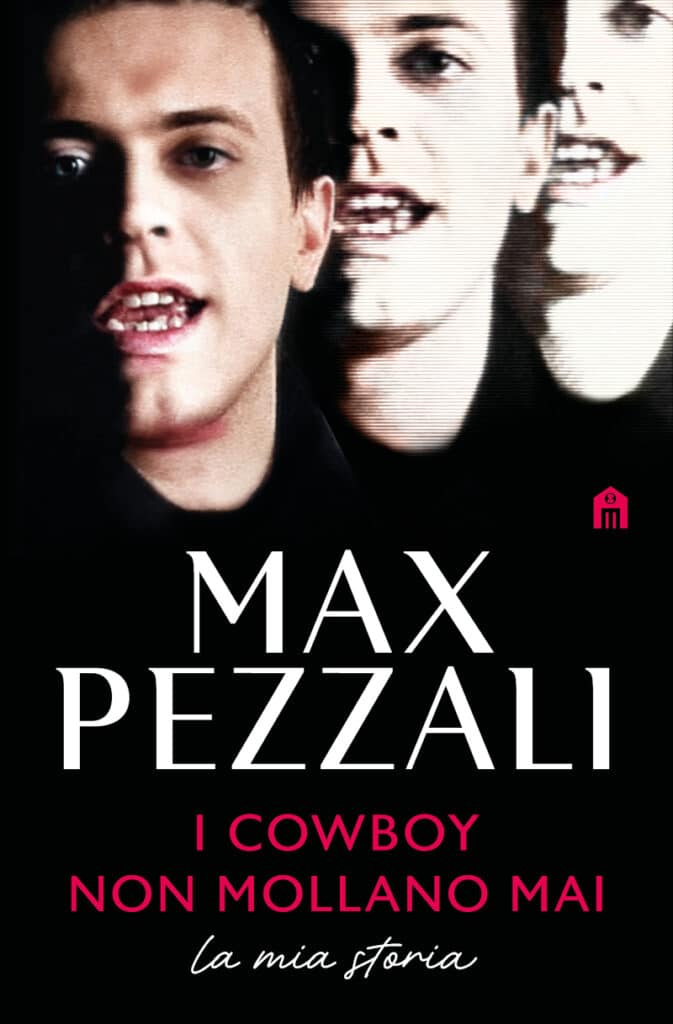

Le origini metallare di Max Pezzali

Dopo dodici anni, torna in libreria l’autobiografia “I cowboy non mollano mai” in versione aggiornata. Ecco un estratto in esclusiva

Dopo il successo della serie Hanno ucciso l’uomo ragno, Max Pezzali racconta in un libro la sua vita. Oggi, 28 ottobre, torna in libreria in versione aggiornata l’autobiografia I cowboy non mollano mai (ed. Magazzini Salani).

«Sono passati dodici anni da quando I cowboy non mollano mai è stato pubblicato per la prima volta», racconta Max Pezzali a proposito del libro. «Ricordo che la ricostruzione mentale degli avvenimenti narrati aveva per me quasi la valenza di un bilancio definitivo, come a tirare una riga e a fare la somma degli irripetibili vent’anni di musica e di vita che mi ero lasciato alle spalle. La storia era finita lì, non pensavo si potessero scrivere nuovi capitoli».

Invece, «grazie all’affetto del pubblico e all’entusiasmo di un team formidabile, il viaggio è proseguito e mi ha portato in luoghi dove non ero mai stato: negli stadi, al Circo Massimo, in innumerevoli palasport, addirittura all’Autodromo di Imola! Inoltre questo libro è diventato l’ispirazione narrativa di una serie TV di grandissimo successo. Come si spiega? Non ne ho la più pallida idea. Forse semplicemente tante persone si sentono felici a cantare insieme a me le nostre canzoni, forse la storia degli 883 è un miracolo di normalità in un’epoca in cui tutto sembra dover essere per forza eccezionale. Qualunque sia la spiegazione, non importa: è ora di andare».

In occasione dell’uscita della nuova edizione del libro autobiografico di Max Pezzali, vi presentiamo qui in esclusiva un estratto.

L’estratto del libro di Max Pezzali

Avanti veloce

Era l’anno dei Mondiali di Francia, l’anno in cui avevo comprato la moto nuova, una Buell. La piazza era piena di gente. Dalla Galleria Vittorio Emanuele II a via Torino, e giù fino a piazza Cordusio, senza soluzione di continuità. Il Duomo era coperto per i lavori. Pioveva a dirotto e c’erano centomila persone.

Appena prima di uscire c’è stato un momento di panico assoluto, un istante in cui mi sono detto: “Dove cazzo vado qua? Io non esco!”. Se avessi avuto una campanella magica, l’avrei suonata e me ne sarei andato da qualsiasi altra parte. Purtroppo la campanella magica non ce l’avevo, e così sono uscito. Nella vita, si sa, c’è sempre un collegamento tra le cose: riesci a fare una cosa solo perché ne hai fatta un’altra in passato. Con il carattere che mi ritrovo, forse non sarei mai riuscito a salire su un palco se non avessi passato un periodo della mia vita a lavorare sulle ambulanze, se non avessi dovuto imparare ad affrontare l’inaffrontabile e a risolverlo, trovando un sistema, un protocollo d’azione.

Così, su quel palco, sotto la pioggia battente, ho capito che non dovevo pensare a tutto il concerto, alle persone che avevo davanti, ma darmi un sistema, pensare per segmenti. Concentrarmi su quello che stavo facendo, sugli aspetti tecnici. Senza farmi sovrastare dalla gente, dalla pressione. Otto misure l’intro, poi parte la prima strofa, la seconda… Tranquillo. E quella era Milano, la grande metropoli che avevamo sempre guardato da lontano, da quei trenta chilometri che psicologicamente erano più di tremila.

Ecco, quella sera, davanti a tutta quella gente venuta lì per me, ho sentito che ce l’avevo fatta, che dopo sei anni di lavoro avevo messo su quella città la mia bandierina definitiva. Milano mi aveva accettato, mi aveva accolto. E forse per la prima volta non mi sono sentito più quello che veniva da Pavia, che non sapeva mai dove parcheggiare la macchina e aveva paura di entrare nei locali perché si sentiva inadeguato.

A distanza di anni ho capito che questa sensazione di inadeguatezza non è una tara psicologica, ma qualcosa che mi è funzionale, che mi è utile per continuare a raccontare le storie, per conservare il mio punto di osservazione sulle cose. E mantenerla viva è l’unico modo che ho per sopravvivere. Forse il momento in cui dovessi sentirmi davvero integrato da qualche parte sarebbe la mia fine.

Qualche settimana dopo il concerto, ho conosciuto Iván Zamorano, famoso calciatore dell’Inter, e sono finito a casa sua. A un certo punto lui mi ha detto: “Ma scusa, quand’è che hai suonato qui? Ma allora eri tu quello che… Cioè, non sai quante volte ti ho mandato affanculo quella sera, perché ero col taxi e c’è stato un blocco totale del traffico per cui non sono riuscito a passare, e ho detto: ‘Chiunque tu sia su quel palco stasera, te ne devi andare affanculo!’”.

Fammi vedere lo stereo

Erano gli anni dell’Eurovision e i miei genitori mi regalarono il 45 giri di SOS degli ABBA. Lo sentivo nel mangiadischi. Eravamo ancora nella fase mangiadischi, e i 45 giri erano perfetti. Anzi, erano gli unici che ci entravano. Il primo disco che comprai da solo, invece, fu in realtà una cassetta, ed era Back in Black degli AC/DC.

In autobus avevo incontrato un tizio che conoscevo, un vicino di casa molto più grande di me. Diceva: “Cioè… questi, questi sì che sono forti”, e aveva in mano l’LP. Io l’ho comprato in cassetta perché non avevo ancora lo stereo, che sarebbe arrivato in casa mia solo un anno dopo. Ma quella per la musica non era ancora una passione consapevole. Forse la vera consapevolezza arrivò quando capii che la musica poteva rispondere al mio bisogno di dissociarmi dalle persone che non mi piacevano.

All’inizio era la solitudine che mi portava a rifugiarmi nella musica. Il grande acquisto di quando ero ragazzino, il più grande regalo della mia vita, non è stato il motorino, ma l’impianto stereo. Un Pioneer. Aveva il giradischi, la piastra per le cassette, l’amplificatore, le casse e tutto. Mi sembrava di toccare il cielo con un dito, perché per noi piccoli nerd delle medie quello era lo status symbol assoluto.

Portavi gli amici a casa ed era subito un: “Fammi vedere lo stereo! Fammi vedere i tuoi dischi!”. I videogiochi non c’erano ancora, quindi il vero valore aggiunto che potevi avere in camera tua erano i dischi, la musica. Con lo stereo arrivavano i balli scolastici e le compagne di scuola innamorate dei fighi della classe. Personaggi perfetti per certi versi. Tutti sportivi, gente di buona famiglia che giocava a basket e si vestiva bene. Le ragazzine di prima erano innamorate di questi fenomeni di quarta e di quinta che io trovavo detestabili.

Solo a posteriori capisco che non c’era un motivo reale per tanto odio, o meglio l’unico motivo ero io: un disastrato, un nerd. L’istinto del collezionista era già ben sviluppato in me: ero solo passato dai modellini ai dischi. Una caratteristica distintiva del nerd è l’appassionarsi in maniera maniacale e spesso compulsiva a cose che in linea di massima agli altri non piacciono. In questo senso è stato determinante l’incontro con un ragazzo più grande di me che abitava nel mio stesso palazzo, uno dei tanti casermoni della periferia pavese. Come gesto di ribellione nei confronti del padre, proprietario della bottiglieria locale, aveva aperto un negozio di dischi proprio lì accanto.

Si chiamava l’International, ed era proprio sotto casa. Frequentandolo, ho cominciato a cercare i dischi seguendo praticamente un solo criterio: dovevo solo sincerarmi che quella che stavo comprando fosse musica che non piaceva agli altri. Il punk era pressoché introvabile, era roba da negozi di musica indipendente. Ma l’heavy metal era perfetto.

Avevo scoperto quella specie di metal che si sentiva a cavallo tra gli anni ’70 e ‘80: i Saxon, gli Iron Maiden, queste robe terrificanti. Nel frattempo, sul mio pianerottolo era venuto a vivere un ragazzo. Si chiamava Mario Zari e faceva il disc jockey. Era di Milano ma era venuto a Pavia forse come studente. Si svegliava al pomeriggio e andava a lavorare la sera, in discoteca o in un locale rock, non ho mai capito bene dove. Aveva anche un look molto bohémien: capelli grigi a ventidue anni (è raro, ma capita) e i Ray-Ban alla Antonello Venditti.

Nel pomeriggio, il nostro palazzo si svuotava. C’eravamo solo io, lui e il mio stereo. Una volta l’ho incrociato sul pianerottolo. Lui era a torso nudo, me lo ricorderò sempre, e mi ha detto: “Tu non puoi sentire quella roba senza conoscere i classici!”. E io: “In che senso i classici?”. Allora mi ha fatto entrare nella sua casa da single di inizio anni ‘80, un delirio totale, e mi ha prestato un po’ di dischi: Led Zeppelin e Deep Purple, quelli cioè che secondo lui erano i classici, la conditio sine qua non per ascoltare il metal. Che, peraltro, per lui era un’aberrazione totale.

A quei tempi non avevo coscienza del fatto che l’hard rock fosse nato molto prima dei Saxon e che dire “ascoltati prima i Led Zeppelin” fosse effettivamente corretto. Ma Mario mi aprì gli orizzonti: feci delle cassette dai dischi che mi aveva dato, una musica che a un quindicenne come me sembrava vecchissima, di un’era geologica precedente.

Negli anni successivi l’avrei incrociato più volte. A un certo punto aprì un negozio di dischi abbastanza vicino a casa mia: si chiamava Il Discolo. Era in una via praticamente inaccessibile e non entrava mai nessuno. In pratica il negozio se lo era fatto per sé: se ne stava lì e suonava i suoi dischi, era il suo parco giochi.