I New Order in vetrina: la band di Manchester rilegge la propria storia

Il 5 maggio le OGR di Torino ospiteranno un concerto speciale dei New Order, con un’orchestra di 12 sintetizzatori diretta da Joe Duddell e un suggestivo allestimento scenico curato dall’artista concettuale Liam Gillick

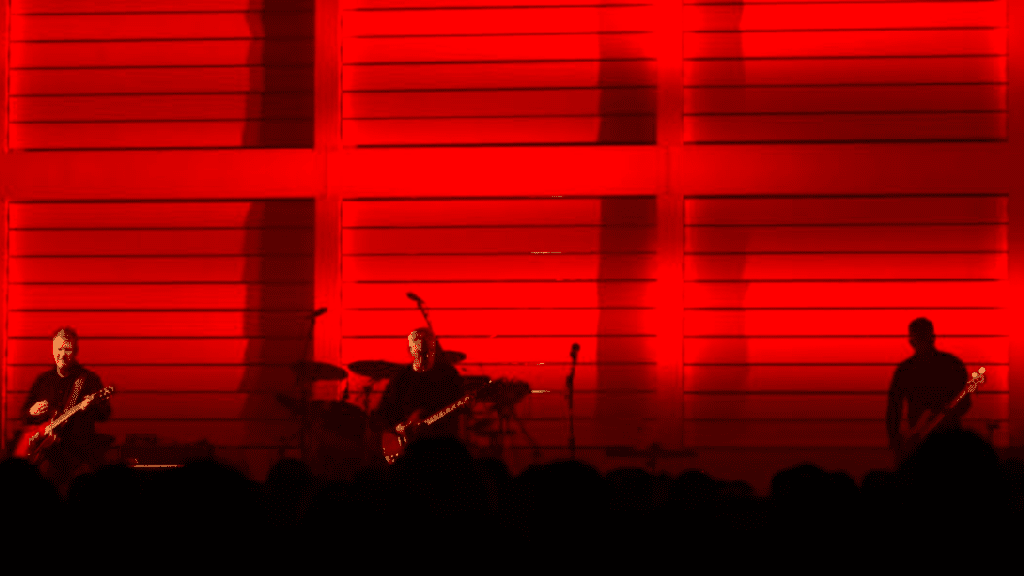

New Order + Liam Gillick © Manchester International Festival

Sabato 5 maggio le OGR di Torino ospiteranno un concerto speciale dei New Order, affiancati da un’orchestra di dodici sintetizzatori diretta da Joe Duddell. Il suggestivo allestimento scenico, curato dall’artista concettuale Liam Gillick, prevede che gli strumentisti siano schierati su due livelli, ciascuno inscatolato in un cubo affacciato sulla platea attraverso delle veneziane. In repertorio vi sono pochi brani classici (Bizarre Love Triangle, Subculture, Your Silent Face) e viceversa molti eseguiti raramente o addirittura mai prima dal vivo (Shellshock, Ultraviolence, Dream Attack, Behind Closed Doors, All Day Long, Vanishing Point), accanto ad alcune reliquie dei Joy Division (Disorder, Heart snd Soul e Decades).

“Non suoneremo Blue Monday e le richieste troveranno orecchi sordi”, ha dichiarato preventivamente Bernard Sumner, cantante e chitarrista della band. Sul palco con lui, i veterani Stephen Morris (batteria) e Gillian Gilbert (tastiere), insieme al tuttofare Phil Cunningham, in organico dal 2001, e al bassista Tom Chapman, che nel 2011 ha rimpiazzato Peter Hook, uscito dalla formazione nel 2007: un divorzio reso acrimonioso dagli strascichi legali, solo recentemente composti da un accordo extragiudiziale. Lo spettacolo, proposto in anteprima durante il Manchester International Festival all’inizio della scorsa estate, ha un sottotitolo sibillino, ∑(No,12k,Lg,17Mif), mentre l’intestazione principale, So It Goes, è la medesima dello show che conduceva Tony Wilson a Granada Television, in una puntata del quale – il 20 settembre 1978 – debuttarono sul piccolo schermo i Joy Division.

Si tratta di musica geolocalizzata: il suono di Manchester, che aveva allora nomea da posto “grigio”. Terminata la fase espansiva dell’industrializzazione, la crisi successiva lasciò in eredità – come vestigia archeologiche di un’era remota – le murature di stabilimenti svuotati dai macchinari e dalla forza lavoro umana. Fra i prosperosi anni Sessanta e il crepuscolo del decennio seguente la città perse oltre il 20% della popolazione, passando da 650mila a 500mila abitanti. E soprattutto non sapeva cosa fare del proprio futuro. Se quel trapasso traumatico necessitava di una colonna sonora, nulla era più appropriato di ciò che producevano i Joy Division. Rock urbano a tinte fosche, immortalato nei versi di Disorder (“Al decimo piano, giù per la scala di servizio, è una terra di nessuno / Balenano luci, si scontrano le auto…”), ouverture del folgorante Unknown Pleasures (1979), disco simboleggiato in copertina da un’immagine iconica: il tracciato grafico del lamento intergalattico di una pulsar chiamata CP1919, nella costellazione della Volpetta. Ancora oggi si vedono in giro ragazzini con indosso la t-shirt che la raffigura.

Le metropoli (post) industriali sono luoghi inquietanti, eppure quella stessa inquietudine esercita un fascino morboso e – in modo all’apparenza paradossale – genera per reazione opportunità di mutamento. Perché forse, volendo capire e cambiare, bisogna inoltrarsi davvero dentro il “cuore di tenebra”. Come toccare il fondo per riemergere, anche se poi qualcuno rischia di non risalire. Così fecero Ian Curtis e i Joy Division, dirottando l’irruenza del punk verso scenari esistenzialisti, con Burroughs (Interzone) e Ballard (The Atrocity Exhibition) quali esplicite sponde letterarie. Ma lo sventurato Ian restò sotto, pace all’anima sua. Era l’antivigilia della partenza per la prima tournée oltreoceano. Nella casa di famiglia a Macclesfield, sobborgo proletario di Manchester, Curtis ascoltò The Idiot di Iggy Pop, vide in televisione La ballata di Stroszek di Werner Herzog, ripensò alla propria vita e decise di finirla. Era la notte fra il 17 e il 18 maggio 1980: nemmeno due mesi più tardi avrebbe compiuto 24 anni.

I Joy Division erano un mito prima ancora della fine di Ian Curtis. E lo divennero a maggior ragione dopo. A giugno con il singolo Love Will Tear Us Apart: “Mi attanaglia la disperazione per qualcosa di tanto bello che proprio non può più funzionare”. E l’album Closer: al sesto posto nell’hit parade britannica in estate con copertina marmorea e musiche catacombali. Altre parole pesanti come pietre: “L’esistenza allora che importanza ha? / Io esisto meglio che posso / Il passato fa parte ora del mio futuro / ma il presente è inafferrabile” (Heart and Soul). Come Jim Morrison per la generazione precedente, Ian Curtis si erse a figura paradigmatica del mal di vivere. “Un’ossessione che continua ad attraversare la cultura rock: la nozione romantica dell’artista tormentato, troppo veloce per vivere e troppo giovane per morire”, afferma Jon Savage nell’introduzione alla biografia Touching from a Distance (da noi Così vicino, così lontano) scritta dalla vedova Deborah.

L’esordio a 45 giri dei New Order, Ceremony, uscì nel marzo 1981. A parte nome e voce (quella di Sumner: flebile e incerta, in confronto a Curtis), non era cambiato molto. Si seppe solo successivamente che la canzone (come l’altra abbinata, In a Lonely Place) apparteneva ancora al periodo Joy Division: le parole erano del cantante scomparso. Fu l’arrivo di Movement, a novembre, seguito a breve distanza dal singolo Everything’s Gone Green, a evidenziare la metamorfosi in atto. Sempre più batteria elettronica. E un crescente accento pop. Dopo vennero Temptation (maggio 1982) e infine Blue Monday (marzo 1983). Raccontava retrospettivamente Bernard Sumner: “Un sacco di gente disse che quelli di Blue Monday non erano più i New Order e ciò fu per noi uno stimolo incredibile. Dimostrò che potevamo uscire dai cliché e fare cose diverse, altrettanto valide. È tremendamente facile trovare il modo di fare qualcosa nella vita e ripeterlo fino alla fine dei tuoi giorni. Ma così non impari nulla e finisci per soffocare”. A conti fatti, Blue Monday diventò il massimo best seller su 12 pollici di ogni epoca (ancora lo è). E soprattutto deviò il corso degli eventi. Diede cioè la prima e fondamentale picconata al pregiudiziale muro di separazione fra rock e musica da ballo. Un presagio dell’epopea di Mad/chester, epicentro della quale fu l’Haçienda, club aperto nel maggio 1982 da Tony Wilson insieme agli stessi New Order: quando a tutti gli effetti Manchester si affermò come “capitale morale” della scena britannica a suon di Stone Roses e Happy Mondays. Basterebbe questo a garantire loro un posto nella storia. Altri dischi si aggiunsero poi all’elenco, fra cui Technique (al numero uno in classifica oltremanica nel febbraio 1989), ma il dado era stato tratto allora. E i più scrupolosi sostengono che degli elementi “dance” già si coglievano nella vicenda musicale dei Joy Division. Fa testo il ritmo robotico di She’s Lost Control. Con quest’ultimo vocabolo è intitolato il film a soggetto di Anton Corbijn, premiato a Cannes nel 2007.

Due anni prima, a inizio luglio, presso il Parco della Pellerina di Torino, Tony Wilson li aveva introdotti sul palco con fierezza campanilistica: “Fuck U2, this is New Order!”, visto che in contemporanea Bono e soci si esibivano in mondovisione al Live 8 di Londra. Fra i brani in programma ve n’erano quattro dei Joy Division: Transmission, Atmosphere, Love Will Tear Us Apart e She’s Lost Control. Non una novità in assoluto: ormai avevano superato l’imbarazzo e ripreso in mano alcune canzoni della “vita precedente”. In Italia sì, però: mancavano infatti dal settembre 1986, e a quei tempi il repertorio dei Joy Division era ancora tabù. Nel novembre dell’anno seguente, alla vigilia di uno show a Buenos Aires, Peter Hook confessò al periodico locale Pagina/12: “Potrebbe essere il nostro ultimo concerto, è ora di fermarsi e pensare a cosa fare”. Altra benzina sul fuoco nel maggio 2007, durante un’intervista radiofonica su XFM (“Io e Bernard non lavoriamo più insieme”) e quindi sul suo MySpace, dove scrisse: “Questo gruppo è finito!”. Secca replica da parte degli altri: “Peter Hook può anche lasciare la band, ma ciò non significa la fine del New Order”. E così è stato.