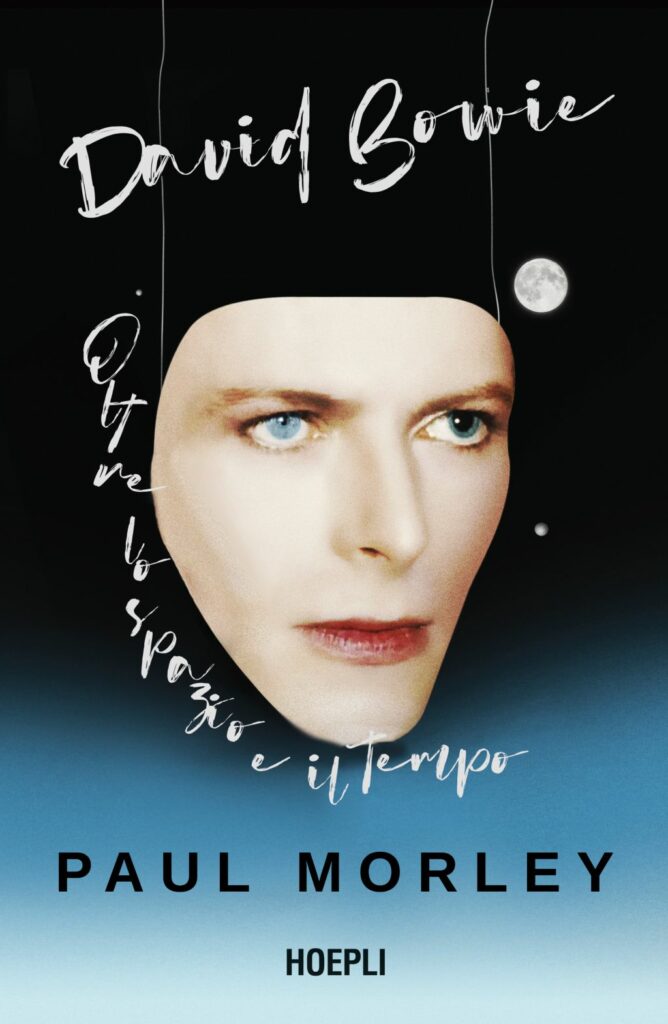

Dentro la Berlino di David Bowie

Oggi (8 gennaio) il Duca Bianco avrebbe compiuto 79 anni. Una nuova biografia edita da Hoepli ripercorre tutte le tappe delle sue evoluzioni

Dettaglio della copertina dell'album "Heroes" 1977

A Londra è cominciato tutto, a Los Angeles gli si è aperta l’America. Ma se c’è una città che forse più di ogni altra ha segnato la carriera di David Bowie, quella è Berlino. A dieci anni dalla sua morte, domani (venerdì 9 gennaio) esce per Hoepli la biografia David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo di Paul Morley, giornalista di NME nonché autore del libro di successo The Age of Bowie.

La versione italiana è curata da Ezio Guaitamacchi, con la traduzione di Leonardo Follieri. La accompagna una prefazione scritta a quattro mani da Manuel Agnelli e Paolo Fresu.

Non una semplice biografia, ma un viaggio a struttura tematica dentro l’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica. Dalla Londra degli anni ’60 alla Berlino divisa dal muro, dalla nascita di Ziggy Stardust al mistero del Duca Bianco, fino all’ultimo saluto di Blackstar. Ogni tappa rivela un Bowie diverso, sempre un passo avanti rispetto al proprio tempo.

Morley delinea il paesaggio culturale e sociale in cui Bowie si muove. Ne racconta gli incontri, le ispirazioni, i timori, anche attraverso estratti di interviste e analisi di performance e collaborazioni. Vi presentiamo qui in anteprima il capitolo “Est e Ovest”, in cui Morley tratteggia le atmosfere di una città radicalmente diversa da tutte le altre.

David Bowie e Berlino

All’inizio del 1977, Bowie era finalmente riuscito a tirarsi fuori dal pantano di Los Angeles. Questa era fissata nella sua mente come la porta d’ingresso all’inferno, la perdita della ragione, se non addirittura l’anticamera della morte. Anche se non era ancora del tutto libero da sostanze e alcol, il suo aspetto era meno segnato e martoriato. Aveva lasciato quell’inferno ai resti scheletrici di Ziggy Stardust, destinato a vagare per sempre in una notte senza fine.

Tornare a Londra era impensabile. Lì si era “ucciso” in scena, con tutta la drammaticità di Ziggy Stardust. Il suo scandaloso ritorno nei panni del Duca Bianco, con tanto di accenni al totalitarismo, gli faceva pensare che non fosse più il benvenuto.

Con Iggy come coinquilino, David Bowie aveva trovato la sua anti-Los Angeles trasferendosi a Berlino Ovest, quando la vita allo Château d’Hérouville aveva iniziato a perdere fascino e le scorte necessarie cominciavano a scarseggiare senza essere rimpiazzate. Essere a Berlino non significava automaticamente aver ritrovato la libertà dei vent’anni. Inoltre a prima vista la città non sembrava certo un’esplosione di energia positiva e di vitalità. Si univa a persone serie che vivevano in una zona del mondo precaria, pronta a crollare da un momento all’altro, circondata da un muro presidiato da mitragliatrici che a volte sembrava schiacciarlo fino a trovarsi proprio davanti al suo appartamento.

Per sopravvivere servivano autosufficienza e forza d’animo, qualità che Bowie aveva completamente perso. Ma la città lo aiutò a ritrovarle proprio grazie alla sua totale indifferenza nei confronti dei suoi drammi. Lo costrinse, in fondo, a ritrovare sé stesso. Come metropoli, con tutti i suoi pericoli, le sue tentazioni, gli spacciatori e quel maledetto muro, sembrava comunque un rifugio sicuro.

Insieme a Coco Schwab, cercò un appartamento nel quartiere turco. L’edificio, visto da fuori, era malandato e per nulla accattivante. Ma dentro c’era il potenziale per trasformare quello spazio dai soffitti altissimi, pieno di luce, in un rifugio su misura con stanze separate, progettate con cura. Queste si aprivano su un lungo corridoio centrale, una per la musica, una per l’arte, una per il piccolo Zowie con i suoi giocattoli e la sua bicicletta, una per dormire, e una cucina dove cibo e bevande sembravano sospesi nell’aria, tra montagne innevate visibili dalle finestre.

C’era anche un salotto anomalo, accogliente e sontuosamente arredato, come se fosse stato ereditato da precedenti proprietari tedeschi, ma con una lieve sensazione di estraneità. In realtà, era stato lui a disegnarlo e a scegliere mobili, lampade e tappeto, perché si trovava nella Germania Ovest e voleva che i visitatori locali rimanessero impressionati da quella stanza, come se lo straniero in visita si fosse ormai integrato, fosse riuscito a inserirsi come uno del posto.

David Bowie definiva Berlino una città curiosa e seria. Un luogo di nostalgia, di origini e instabilità radicale, di vite vissute ai margini, una città unica, dove storie tumultuose e incontri carichi di tensione si sovrapponevano, piena di metafore e fantasmi, con un cinismo da “ne ho viste di tutti i colori” che mascherava, però, un costante e profondo desiderio di un mondo migliore.

Paradossalmente, Berlino era il contesto perfetto per il tipo di pensiero progressista e le nottate nei bar e nei locali malfamati che lui e Iggy riuscivano a gestire. Lì si incontravano amici con facilità e le conversazioni rimanevano leggere, a meno che non si volesse davvero approfondire.

C’era quella frizione che gli era piaciuta a New York e a Los Angeles, prima che diventassero troppo comode o troppo scomode. Stare a Los Angeles era stato come non essere da nessuna parte. A Berlino, invece, David Bowie si sentiva davvero in un posto, circondato da misteri e da una normalità che aveva la sua dinamica accogliente. L’assurdo e tragico muro che circondava la città era affascinante come simbolo di una condizione isolata e divisa, di un mondo lacerato. La separazione tra Est e Ovest, tra due visioni del mondo, tra libertà e oppressione, tra assenza e presenza.

Andò in un luogo dove doveva reimparare a vivere da solo, per sé stesso. Un luogo dove doveva percorrere la strada fino ai negozi da solo, comprare il cibo per conto suo, usare i soldi, scambiare quattro chiacchiere. Doveva riabituarsi a tutto questo, persino a comprare un biglietto aereo – un gesto che a chiunque sembrava banale, quasi infantile, ma che per lui, diventato ormai una rockstar, era completamente estraneo. Perché era circondato da manager, segretari, assistenti e addetti della casa discografica, tutti lì a trattarlo come la star, il tipo bizzarro, a fargli da scudo e a occuparsi di ogni dettaglio. In teoria, lavoravano tutti grazie a lui, ma in pratica erano loro a controllarlo. Eppure, senza di lui, non esistevano.

Questo entourage che sembrava permanente era diventato una barriera tra lui e il mondo reale. Doveva ridurlo a due o tre persone al massimo, se voleva riconquistare un po’ di libertà. La libertà di essere semplicemente normale, a modo suo.

Così nacque il suo nuovo personaggio, uno che agli occhi suoi era normale, anche se il mondo esterno continuava a considerarlo tutt’altro che normale, insistendo a trattarlo come qualcuno di speciale, per soddisfare i propri desideri. Ma lui non poteva più permettersi di trattarsi da privilegiato. Voleva solo essere un artista, osservare, pensare, lasciarsi influenzare e assorbire nuove idee, non più la rockstar, piena di cliché, nata solo per intrattenere e alimentare le fantasie degli altri.

Berlino, città in perenne trasformazione, aveva un’aura di stranezza palpabile, qualcosa che si percepiva ovunque ma sfuggiva allo sguardo. Era una città che si poteva immaginare e interpretare in mille modi diversi, ormai tanto luogo irreale quanto luogo reale. Una città dove tutto sembrava richiudersi su sé stesso.

Bowie non riusciva a scrivere in una città dove si sentiva troppo stabile, né dove era troppo disorientato. Gli piaceva trovarsi in un posto nuovo, dove doveva ancora ambientarsi, così da poter recuperare una certa ingenuità. Poteva scrivere solo quando non conosceva le persone, le loro paure e i loro desideri, gli incubi che si portavano dentro, come vivevano e dove andavano di notte.

I primi mesi a Berlino furono dedicati soprattutto al piacere di non essere più a Los Angeles e all’osservare semplicemente la vita scorrere davanti a sé, mescolandosi tra la gente impegnata nei propri affari senza riconoscerlo e passare inosservato per la maggior parte del tempo.

Seguiva le orme del romanziere che meglio aveva catturato l’anima di Berlino e il suo sottobosco agli inizi degli anni ’30, Christopher Isherwood, arrivando da Londra sulle tracce del poeta W. H. Auden, alla ricerca di uno spazio da sogno nella fiorente e aperta scena gay della città. “Berlino significava ragazzi” diceva Isherwood. Era sempre pronto a tornare in Inghilterra se i pericoli che intravedeva avessero preso il sopravvento, mentre la decadenza sfrenata e gli eccessi cominciavano a deformarsi nell’ascesa del Terzo Reich. Celebre è la frase dal libro che avrebbe ispirato il film Cabaret: “Sono una macchina fotografica con l’obiettivo aperto, del tutto passivo, registro, non penso”.

Isherwood, Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl, Günter Grass, John F. Kennedy, Bertolt Brecht – tutti hanno rappresentato Berlino in momenti diversi, così come avrebbe fatto Bowie, ognuno percependo una città diversa, eppure era sempre Berlino. Il nome e la fama della città affondano le radici anche nel romanzo turbolento, tortuoso e ribelle di Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz (1929), ambientato nella frenetica Berlino weimariana, crocevia di varie avanguardie che Isherwood aveva incarnato tra le due guerre. La bizzarria sgargiante degli anni di Weimar si fa più sinistra, e la tensione berlinese diventa più tagliente e corrosiva.

Nel 1980 Rainer Werner Fassbinder realizzò una miniserie televisiva in tredici puntate – più un epilogo fantastico – portando sullo schermo ciò che sembrava impossibile da filmare, un’opera d’avanguardia su un’opera d’avanguardia, che trovava ancora più Berlino dentro la Berlino di Döblin. Fassbinder girò la serie sapendo bene come la storia, appena iniziata alla fine degli anni ’20, fosse poi “finita”.

Il romanzo, di una maestosa brutalità, adottava una tecnica di scrittura frammentaria, quasi cinematografica, intrecciava la realtà tramite ritagli di giornale e pubblicità, canzoni, bollettini meteorologici, orari dei treni e discorsi politici, restituendo la densità vorticosa e futuristica della città moderna, dove il tempo non scorre in modo lineare. Era, in un certo senso, al contempo precursore della tecnica del cut-up, casuale e a tratti metodica, che William Burroughs avrebbe reso celebre, quanto l’universo amorfo e autosufficiente di James Joyce.

Lo spirito imprevedibile di Burroughs aveva già influenzato David Bowie dai tempi di Diamond Dogs. A Berlino sentiva la forza spontanea del vero cut-up – tagliare le parole e vedere come si dispongono, restituendo senso e vita alle parole come immagini in sequenza. Burroughs, mentre scriveva la sua trilogia cut-up Nova Express, Il biglietto che esplose e La macchina morbida, diceva: “Quando si taglia nel presente, il futuro fuoriesce”. I testi rimescolati sembravano indicare mutamenti futuri di significato ed emozione, mondi ancora inesistenti. Tutto questo affascinava Bowie, che scopriva così un metodo per recuperare il futuro e interferire con la realtà.

Erano una specie di macchina del tempo e, per Burroughs, non solo uno strumento artistico, erano anche un’arma, una spada. “Non porto la pace, ma pezzi.”